改めてコロナ感染症について考える

私は、発熱が無く、喉が痛くなり鼻水鼻つまりだけであったので、 風邪にかかったと思っていました。

しかし、妻が発熱したため、内科で診断をうけてコロナ簡易検査を受けたところ、陽性が出たので、私も同様に検査を受けると、同じく陽性が出ました。

コロナウィルス感染症に罹患したのは、私も妻も初めてのことでした。

風邪ではなく、コロナウィルス感染症であることが判明して、改めてコロナウィルス感染症について考えてみました。

新型コロナ変異株

新型コロナウイルス感染症が5類に移行した後も、ウイルスは感染や増殖を繰り返しながら、少しずつ「変異」を続けています。

現在、KP.3系統を含むJN.1系統が主流ではあるものの、その割合は減少傾向にあります。

一方で、直近ではKP.3.1.1系統とJN.1亜系統の組換え体であるXEC系統の割合が増加しています。

2024年~2025年の冬に流行の中心になると考えられている新型コロナ変異株が「XEC株」です。

2024年8月7日にドイツで初めて特定されましたが、瞬く間に世界に広がり世界各国で優勢株となりつつあります。

「XEC株」は、これまでの免疫を回避して流行しやすくなっており、一度感染しても再感染しやすくなるように変異したウイルスです。

コロナ感染流行予測

新型コロナウイルス感染症が世界的な拡大をして、国内で2020年に新型コロナウイルスの感染者が確認されてから、2025年1月15日で5年になります。

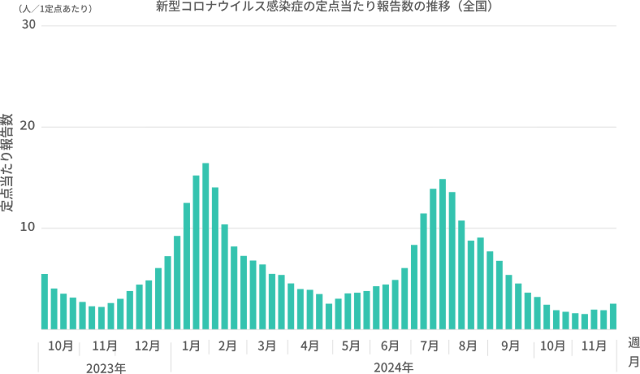

感染症法上の位置付けは、2023年5月から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げられましたが、移行後も流行の波を繰り返してきました。

これまでに、新型コロナウイルス感染症は夏時期と冬時期に大きな流行を繰り返していたことが報告されています。

2024年の夏も2023年と同様の推移を辿り、6月末から感染者数が増加し8月にはピークを迎えています。

これらを踏まえると、冬時期(2024年11月~2025年2月あたり)においても感染者が再び増加する可能性があります。

ワクチンの無料接種や治療薬の公費負担は2024年3月末に終了しており、手洗いやマスク着用など基本的な感染対策が重要です。

主な症状

新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱52%、咳・のどの痛み・息切れ29%、疲労感14%、頭痛8%、下痢・吐き気・嘔吐6%、鼻づまり・鼻水4%、味覚嗅覚の低下3%、筋肉や体の痛み3%となっています。

アメリカCDCからの発表によると、現時点での新型コロナの症状として以下のものを挙げています。発熱または悪寒

咳

息切れまたは呼吸困難

喉の痛み

鼻づまりまたは鼻水

新たな味覚または嗅覚の喪失

倦怠感

筋肉や体の痛み

頭痛

吐き気または嘔吐

下痢

新型コロナウイルス感染者の約10〜20%に罹患後症状(後遺症)が発生するとされています。

重症化すると肺炎を起こし、入院や酸素投与、人工呼吸器などの処置が必要になるため注意が必要です。

30歳代を基準に重症化率を比較すると、60歳代は25倍、70歳代は47倍、80歳代は71倍、90歳以上は78倍だったという厚生労働省のデータがあります。

また女性よりも男性のほうが重症化しやすいこともわかっています

後遺症

新型コロナウイルスに感染後、少なくとも2ヶ月以上症状が続き、感染性が消失した後も他の疾患による症状として説明がつかないものを罹患後症状(後遺症)と呼んでいます。後遺症は、発症から3ヶ月経った時点にも見られます。

目安として1ヶ月以上症状が続いていたり、新たな症状が現れたりする場合は罹患後症状(後遺症)の可能性が疑われます。

WHO・世界保健機関によると、新型コロナ感染者のうち1割から2割は、2ヵ月以上症状が続く「後遺症」を発症しています。

中年、女性、感染症の症状が重かったことなどが、罹患後症状(後遺症)のリスク因子として報告されています

患者の「後遺症」の症状は、頭痛、倦怠感や不眠症、筋肉痛など様々で、統一された治療法はなく、中には2年も通院している人もいます。

頭に霧がかかったような状態となり、集中力が低下する「ブレーンフォグ」を訴える患者もオミクロン株以降増加しており、岡山大病院の大塚文男教授(総合内科学)は「回復後も倦怠感や記憶力の低下などに留意して、適切な検査や治療を受けることが大切だ」と話しています。

感染元を辿るのはかなり困難

コロナの潜伏期間は、KP.3や2025年1月時点の注目株XECも含め2〜4日程度、長くても7日以内ですが、その間移動した場所や接触した人、物などを考えると、どこでうつされたかを辿るのは実際にはかなり至難です。

発症後5日間は感染リスクが高いため、コロナに罹患した場合5日間は外出を控えるよう推奨されます。

コロナ感染時に求められること

発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用、高齢者等との接触を避ける等の配慮を心がけます。1.陽性者・家族のどちらも不織布のマスクをする

2.家族と部屋を分ける(食事も自分の部屋でとる)

3.陽性者の世話をする人は限定し、妊婦・高齢者・持病のある人などは避ける

4.ドアノブや手すりなどの共用部分は、アルコールを浸み込ませた布で拭く

5.1時間に1回、5~10分程度の換気をする

6.手洗い・うがいをこまめにする

7.ゴミは密閉して捨てる

なお洗濯でウイルスは死滅するため、家族と洗濯を分けたり、無理に布団を丸洗いしたりする必要はありません。

約8割の人が発症から7日程度で改善する

新型コロナウイルスの症状は、約8割の人が発症から7日程度で改善すると言われます。

発症日を0日目と考え、約5日間はつらい症状があらわれるといわれます。

発症直前・直後は特にウイルスの排出量が多く感染力が強く、発症後5日間は感染リスクが高いと言われます。

10日目には完治に近い状態となる

症状が軽快するのは症状が軽くなるのは発症後3~4日、さらに、徐々に症状は軽くなり7~10日目には完治に近い状態となるのが一般的です。

しかし、完治期間が短い人もいれば10日間以上続く人もいるので一概には言えない場合があります。

発症日より10日間経過すればすでに感染性はなく、日常生活や仕事への復帰が可能

発症後5日ほどで症状は治まりますが、その後はウイルスを排出する期間に入ります。

国立感染症研究所からは「PCR検査の結果が陽性であっても、必ずしも感染性のあるウイルス粒子が存在しているとは限らず、軽症・中等症においては、発症10日目以降の症例からの感染のリスクは低いことが示唆される。」と報告されています。

海外の報告でも11日目以降はほぼ発症していません。

そのため、コロナにかかった人と濃厚接触をしていても、最終接触から10日たてば、海外の報告でも99%発症しないとしています。

体内に長期間ウイルスが残るケースもあるが、発症から10日間経過していれば感染性のウイルスが体内に残っている可能性は低いといえます。

発症後3日間は、感染性のウイルスの排出量がとくに多いことが分かっていますが、発症日より10日間経過すればすでに感染性はなく、日常生活や仕事への復帰が可能です。

コロナウイルス感染症から治癒したことを証明するために、PCR検査を受けて陰性を確認することは必要ないようです。

発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えたりする等、周りの方へうつさないよう配慮したほうがよいです。

外出は個人の判断に委ねられていますが、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが、推奨されています。

空気中にエアロゾル状態でただよったウイルスは3時間で死滅

尚、空気中にエアロゾル状態でただよったウイルスは3時間で死滅します。

一方、物の表面に付着したウイルスは、紙では3時間、銅(コイン)では4~8時間、段ボールでは1日、木や布では2日、ガラスや紙幣では4日、プラスチックやステンレスでは7日経過までに死滅します。

コロナウィルス感染症治療薬

新型コロナウイルス感染症は軽症であれば自然治癒することが多いです。

新型コロナウイルス感染症に有効な特効薬は、現在のところ存在していません。

しかし基礎疾患のある方は重症化リスクが高いため、治療のために適切な治療薬を使用することが大切です。

新型コロナウイルス感染症の治療薬は複数あり、それぞれで効果や対象となる方が異なります。また治療薬によっては使用禁忌となる方や併用禁忌の薬もあるため注意が必要です。

令和5年4月1日現在、厚生労働省にて新型コロナウイルスの治療薬として承認を受けているのは10種類あります。それらのコロナ治療薬は目的に応じて「抗炎症薬」「抗ウイルス薬」「中和抗体薬」の3つに分けることができます。

コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗炎症薬は「デキサメタゾン」「バリシチニブ」「トシリズマブ」の3種類です。

コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗ウイルス薬は「レムデシビル」「モルヌピラビル」「ニルマトレルビル・リトナビル」「エンシトレルビルフマル酸」の4種類です。コロナ治療薬として厚生労働省に承認されている抗ウイルス薬は「カシリビマブ・イムデビマブ」「ソトロビマブ」「チキサゲビマブ・シルガビマブ」の3種類です。

治療費

外来の医療費は「5類」への移行を受けて、窓口負担分は自己負担に見直された一方、高額なコロナ治療薬の費用については一部、公費負担が続けられてきました。

支援策の見直しが行われた去年10月からは医療費の負担割合に応じて、薬の種類にかかわらず最大で9000円の自己負担が求められていました。

これについて、2024年4月からは公費負担が終了し、自己負担額が上がります。

自己負担額は薬の価格によって変わります。1。ゾコーバ(一般名エンシトレルビル)(例えば5日分の薬が処方される場合)

薬の価格 およそ5万2000円医療費の自己負担割合

▼1割の場合 およそ5200円

▼2割の場合 およそ1万300円

▼3割の場合 およそ1万5500円

2.ラゲブリオ(一般名モルヌピラビル)(例えば5日分の薬が処方される場合)

薬の価格 およそ9万4000円

医療費の自己負担割合

▼1割の場合 およそ9400円

▼2割の場合 およそ1万8800円

▼3割の場合 およそ2万8200円

3.パキロビッド(一般名ニルマトレルビル/リトナビル)(例えば5日分の薬が処方される場合)

薬の価格 およそ9万9000円

医療費の自己負担割合

▼1割の場合 およそ9900円

▼2割の場合 およそ1万9800円

▼3割の場合 およそ2万9700円

このほか、新型コロナの疑いで外来の医療機関にかかった場合は検査料や医療費も必要になります。

ただ、1か月あたりの医療費が高額になった場合には、医療保険の「高額療養費制度」が適用され所得に応じた限度額以上の自己負担額は生じません。

重症化のリスクがある場合などに入院して治療を受けると、これまでは「高額療養費制度」を適用した上で、さらに最大1万円が補助されてきましたが、これが2024年3月で終了し、2024年4月からは補助はなくなりました。

厚生労働省の試算では、住民税非課税世帯ではなく、年収がおよそ370万円までの75歳以上の高齢者が、新型コロナで7日間入院した場合、コロナ治療薬の費用を除く自己負担額は所得に応じて3万9800円から5万7600円となるほか、食事代が別でかかります。

ロキソニンとカロナール

コロナウィルス感染症の対処療法として、熱を下げたり、頭痛をやわらげたりする効果を期待して、ロキソニンやカロナールが対処療法的に使用されることがあります。

しかし、胃潰瘍・十二指腸潰瘍がある人、腎機能が低下している人、高齢者、妊婦さん、アスピリン喘息の既往がある人などは安全性を考慮してカロナールの方が良いそうです。

ロキソニンは、長く使うと副作用が現れる可能性が高まるため、症状があるときに飲む「とんぷく薬」として飲むようにします。

実際、一般的には医院ではカロナールを処方されることが多いようです。

PCR検査は一度陽性になるとその後1ヶ月間は陽性

抗原検査は、新型コロナウイルスが特徴的に持つタンパク質を検出する検査です。鼻の奥に長い綿棒を入れて粘膜を取り、ウイルスが体の中にいるかを調べます。

なお抗原検査は新型コロナウイルスが含むタンパク質を調べるため、すでに死んで増殖機能のないウイルスに反応するケースもあります。

2022年の米国医師会(JAMA)に発表された研究結果によると、抗原検査で陰性になるまでの平均日数は、症状の無い人で8.1日、症状のある人で9.3日です。

なお論文には、6日目の時点では抗原検査が陽性の方が多いものの、14日目には全員が陰性になったとも書かれています。

ウイルスの排出量が多く、とくに人にうつしやすい期間は発症後5日間です。

(発症後6日目前後のウイルス排出量は、発症日の1/20~1/50まで減ると言われています)

一方、PCR検査は、唾液や鼻の奥の粘膜中に含まれるウイルスの遺伝子を増やしてから、感染の有無を調べる検査です。

機械で遺伝子を増やしてから調べるため、抗原検査よりウイルス量が少なくても調べられるのが特徴です。PCR検査は一度陽性になるとその後1ヶ月間は陽性に出続けます。(平均20日間)

イギリスの医師会雑誌(BMJ)によると、「新型コロナウイルスの症状がなくなった後も、ウイルスの残渣等が残りPCR検査の結果が陽性になることがある。感染から平均17日後、最大83日後まで検査結果が陽性になる可能性がある。」と報告されています。

米ノースウェスタン大学ファインバーグ医学部の神経学者アーユシュ・バトラ氏は、2020年3月から8月の間にノースウェスタン大学の関連医療施設に新型コロナで入院した患者2518人の分析を行いました。

その結果判明したのは、患者の42%で、最初の陽性判定から14日以上にわたってPCR検査で陽性が続いていたことでした。

さらにそのうちの12%が90日以上たってもまだ陽性となっていました。

陽性の最長記録は269日後でした。

「RNAの排出が長引くのは、体内のどこかにまだウイルスがいる場所があるということです」と、米マサチューセッツ総合病院、米ハーバード大学医学部、米タフツ大学に所属する神経科学者マイケル・バンエルザッカー氏は言います。

そうした場所があるせいで、ウイルスが長く残り、免疫系の異常な働きを引き起こして、新型コロナ後遺症の原因となっているものと思われます。

「一部の患者はさまざまな理由から、こうした場所からウイルスを排除できないか、または免疫系が異常な反応をして持続的な症状が起こるのです。

それが新型コロナ後遺症という名で呼ばれるようになったのです」とバトラ氏は言います。

一方で、ウイルスのRNAを新型コロナ後遺症と結びつけるには、まだ証拠は十分ではないと考える科学者も多いです。

新型コロナウイルスが長く潜伏する場所がたくさん特定されつつあります。

ウイルスやRNAは、初感染から4カ月後の患者の腸からも、回復後100日以上たってから亡くなったドナーの肺からも検出されています。

「大半の人は新型コロナ後遺症を発症しませんが、リスクがあることに変わりはなく、コロナは感染後最初の10日間が過ぎれば終わりというわけではありません」とヘンリッチ氏は言います。