両肺尖胸膜肥厚とは

身近な近親者が、病院の検査で、胸膜肥厚という耳慣れない判定結果がありました。

医師から一応心配のないものであるとの説明を受けたようですが、あらためてネットで調べてみました。

胸膜肥厚(きょうまくひこう)とは?

胸膜とは肺を覆っている膜のことを指しますが、例えば炎症を起こして治癒すると、胸膜が厚みを帯びることがあります。

健診で、胸膜肥厚という判定は珍しいことではありません。

肺の天辺(てっぺん)の部分は「肺尖部(はいせんぶ)」と呼ばれ、胸膜肥厚の見つかることが多い部分です。

このとき、肥厚が高度な場合には肺結核や胸膜腫瘍を疑う所見の1つとなります。

健康診断でレントゲン写真を撮影した場合、明らかに病気が疑われる場合には「要精査(精密検査)」という言葉を使います。

医師の側でも判断に迷うときや、時間を空けてもう一度検査をしたほうが良いという場合には「経過観察」といった言葉を用います。

しかし、こうした病気でもないのにいわゆる「所見」として胸膜肥厚を指摘されることがあります。

このように病的ではない胸膜肥厚を「Apical cap(肺の尖端の帽子)」 と表現することもあります。

apical とは尖部であり、肺尖部のことです。

cap とはキャップ、つまり帽子のことです。

年齢別には、一般的には20代~40代ぐらいの若年者であれば胸膜肥厚があったとしても病的なものではないことが多いです。

50代以降で胸膜肥厚を指摘されたときに注意したいのは肺結核や石綿(アスベスト)による胸膜中皮腫の危険性です。

胸膜肥厚の見え方

骨と肺との境が帯状に変化して見えています。

少しギザギザしています。

特に昔に結核性などの胸膜炎や膿胸を起こした人に見られやすいとされています。

肺尖部の胸膜が肥厚する原因

肺尖部の胸膜が肥厚したり、癒着する原因として、①慢性的な虚血、②繰り返す感染、が考えられています。

これらが原因となり、肺尖部で胸膜や胸膜直下の肺組織に非特異的な線維化が起こることにより肥厚すると言われています。

肺尖部の胸膜肥厚の基準

この肺尖部の胸膜肥厚は、よく見られる変化であり、45歳以上の16%で見られるとも言われています。(Radiology 110:569-573,1974)。

多くの場合は両側に認められ、基本的には問題になりません。

胸部レントゲン像では、正常範囲ならば肺尖部の胸膜肥厚は5mmを超えることはないとされています。

そして5mmを超える場合は、以下の疾患などを考えなければなりません。

1)肺がんが浸潤している(パンコースト腫瘍)

2)結核などによる胸膜炎

3)胸膜腫瘍(悪性リンパ腫、悪性中皮腫や転移など)

4)外傷後胸膜下出血

5)放射線治療後

6)血管異常

7)PPFE(pleuro parenchymal fibroelastosis)

特に、左右対称ではなく、片方のみに胸膜肥厚が認められる場合は注意が必要です。

以前のレントゲン写真と比較することが重要です。

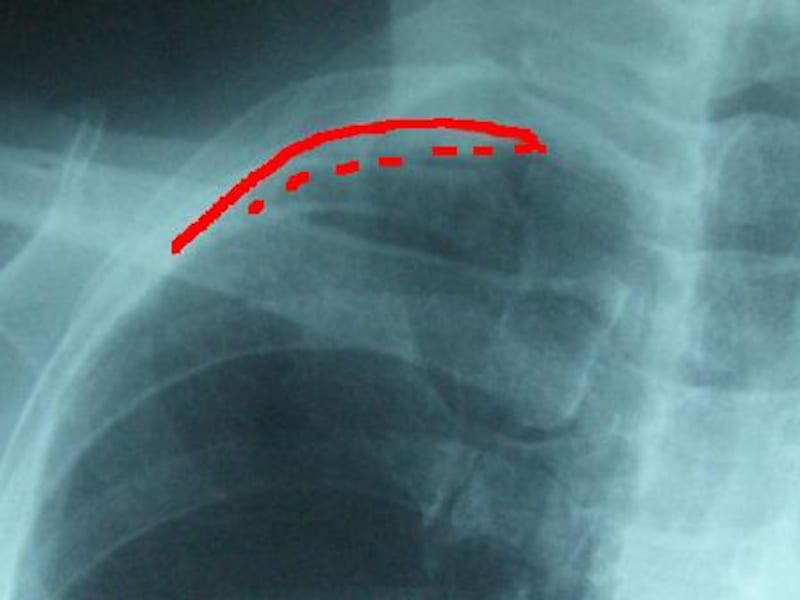

上は胸部レントゲン写真です。

右側(向かって左側)のみに肺尖部の肥厚がみられます。

またその厚さも明らかに5mmを超えています。

生理的な両側の胸膜肥厚とは明らかに異なります。

生検の結果、肺癌(扁平上皮癌、胸膜への浸潤あり)と診断されました。

このような片側のみの肥厚、5mmを超える肥厚には注意が必要です。

パンコースト型肺がんなら肩や腕に痛み

胸膜はほおずきの皮が実を包むように、肺を覆う薄い膜です。

二重の膜で、膜の間には少量の液体があり、呼吸時に肺が膨らんだりしぼんだりするのを円滑にします。

肺尖部は肺の一番頭側の部分を指します。

肺尖部は肺の一番頭側の部分を指します。

正常時のエックス線では胸膜は薄くて見ることができません。

胸膜が病気を起こすと液体が増えたり、あるいは胸膜が分厚くなり(肥厚)、エックス線で見えるようになります。

両側肺尖部胸膜肥厚は、以前は結核の治った名残だと言われていました。

両側肺尖部胸膜肥厚は、以前は結核の治った名残だと言われていました。

確かに結核の後にこのような影が残りやすいのですが、最近の研究ではそれ以外の原因が多いことが分かってきました。

この影はエックス線検査で最もよく見られる異常所見ですが、ほとんどが昔の炎症などの治った痕跡ですので一般的に治療は不要で経過をみればよいです。

この影はエックス線検査で最もよく見られる異常所見ですが、ほとんどが昔の炎症などの治った痕跡ですので一般的に治療は不要で経過をみればよいです。

ただし左右差が著しいときには、ごくまれにパンコースト型肺がんという特殊な肺がんの場合があります。

この肺がんは片側の肺尖部に発生して、頸部(けいぶ)のほうへ広がって行く特徴があり発見しにくいものです。

この肺がんは片側の肺尖部に発生して、頸部(けいぶ)のほうへ広がって行く特徴があり発見しにくいものです。

がんのある側の肩や腕がひどく痛い、まぶたが下がる、顔の汗がでにくいなどの症状があります。

診断

多くは両側性であり、また5mmを超えない場合は、特に病的な意義はなく経過を観察すれば十分とされます。

非常に良くある所見であり、特に病的な意義がない場合は、医師によっては指摘さえしないこともあります。

また、肺尖部の胸膜肥厚・胸膜癒着は、

「肺尖部に陳旧性炎症性瘢痕があります。」

「肺尖部にscarがあります。」

などと書かれることもあります。

「肺尖部に陳旧性炎症性瘢痕があります。」

「肺尖部にscarがあります。」

などと書かれることもあります。

多くは左右対称の5mm以下で認められ、通常異常ではないものです。

基本的にこの胸膜肥厚・癒着は消失するものではない(急性期病変は除く)ので、一度見られたら翌年も見られます。

胸膜の肥厚を認めた場合は、過去の画像と比較をすることが大事です。

もし、過去の画像と比較して増大している場合は指摘され、CTなどの精査が必要になることが稀にあります。

しかし、ほとんどは変化ないため、指摘されないこともあるということです。

アスベストが人体内に入ってから悪性 胸膜中皮腫を発症するまで、およそ40年かかるとされています。

しかし、ほとんどは変化ないため、指摘されないこともあるということです。

去年までの健診では何も言われたことがなかったのに、今年初めて「胸膜肥厚」を指摘されることもあります。

例えば、「明らかに治療が必要な病気ではないと考えられる胸膜肥厚」を見たとき、ある医師は、

「病気とは言えないのに所見を記載したことで患者さんが心配するといけないから、あえて胸膜肥厚という記載は省略しておこう」

ということもありますし、同じ写真であっても他の医師の場合には、

「いや、一応は所見としては認められるから胸膜肥厚とした上で、精密検査の必要はないと記載しておこう」

あるいは

「わずかな変化だけれど胸膜肥厚は間違いなく存在するし、精密検査をしなければ病気ではないと断言できない」

ということもあります。

普通の胸部レントゲン写真は人間の眼で判定をする検査ですので血液検査のように数値化することが難しく、胸膜肥厚にしても医師が異なれば解釈も異なる可能性があります。

同じレントゲン写真であっても医師の診断が異なることもありますし、何と言っても病的な所見を見落とさないということが更に重要ですから、2人の医者が別々にレントゲンをチェックして、後でつき合わせて判定するというダブルチェック、3人で確認するトリプルチェックといったことで、1枚のレントゲンを巡って診断精度を高めようとこうした方法が取られることもあります。

50歳以上で胸膜肥厚と判定された場合

50歳以上であっても多くの場合には良性です。

ただし、進行すると胸膜肥厚が肺全体にまで及んでしまう胸膜中皮腫は50代を超えてから発症することが多いです。

ごくわずかな胸膜肥厚をきっかけに病気が見つかることもありますので、医者の側でも精密検査を勧めるべきか、判定に悩むことが多いです。

原因として疑われる病気によっては、慎重に様子を見る場合には1ヶ月から数ヶ月後に再検査、あるいは良性の変化であると考えられるときには1年後の定期検査など、胸膜肥厚の経過観察期間や方法にもかなりの幅があります。

悪性胸膜中皮腫のほとんどは、かつて日本の高度経済成長期に建材などとして大量に

使用されたアスベスト(石綿)を肺に吸い込むことによって起こります。

よく見られる軽度の胸膜肥厚とは違い、胸膜が肥厚する程度は強く、形も不整でです。

最近は、アスベストを使用していた作業者ご本人のみならず、 アスベストの製造工場付近に住む住民の方々の悪性中皮腫の発症が問題となっていて、この疾患の持つ深刻さが伺えます。