高齢者の長時間睡眠

認知症の高齢者の場合、長時間睡眠が続き、家族が心配することがあります。

睡眠時間が長いと、認知症リスクが高い

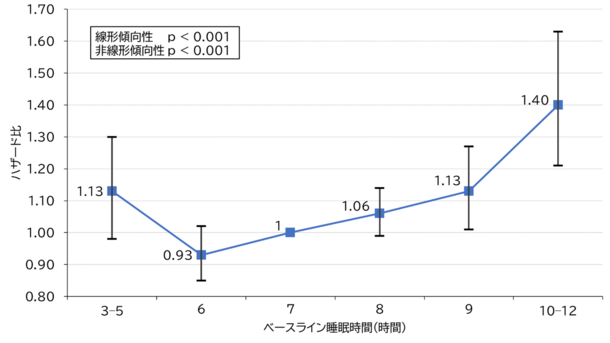

2007年から2016年までに、4,621人が認知症と診断されていることを確認しました。解析の結果、睡眠時間が1日7時間の人に比べて、9時間の人では13%、10-12時間の人では40%、認知症リスクが高いことが示されました(図1)。また、睡眠時間と認知症リスクとの関連はJ字型の傾向(トレンド)にあることがわかりました。

(クリックして拡大)

図1. ベースライン睡眠時間と認知症リスク

睡眠時間が長くなる、もしくは7時間未満の人で短くなると、認知症リスクが高い

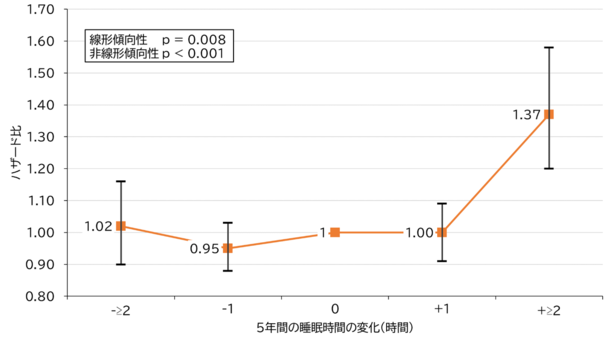

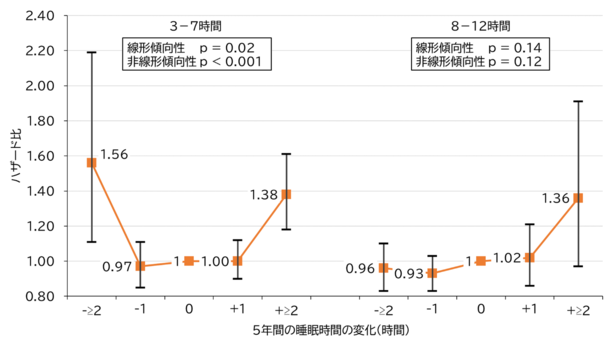

睡眠時間の変化については、5年間で睡眠時間がほとんど変わらなかった人と比べて、睡眠時間が2時間以上長くなった人では認知症リスクが37%高いことが示されました(図2)。睡眠時間が短くなった人での認知症リスクに、全体として差はありませんでしたが、元々の睡眠時間が7時間未満だった人では2時間以上短くなると、認知症リスクが56%高いことが明らかとなりました(図3)。

(クリックして拡大)

図2. 5年間の睡眠時間の変化と認知症リスク(全体)

-≥2:2時間以上減少、-1:1時間減少、0:変化なし、+1:1時間増加、+≥2:2時間以上増加

(クリックして拡大)

図3. 5年間の睡眠時間の変化と認知症リスク(ベースライン睡眠時間による層別解析)

-≥2:2時間以上減少、-1:1時間減少、0:変化なし、+1:1時間増加、+≥2:2時間以上増加

研究の結果、睡眠時間が長いこと、また、5年間での睡眠時間の2時間以上の延長があると、1日7時間の睡眠時間や睡眠時間の変わらない人に比べて認知症リスクが高いことが明らかになりました。

長時間睡眠がどのように認知症を引き起こすのかについては、よくわかっていません。

認知症のリスク因子の一つである慢性炎症が眠気を引き起こすことから、長時間睡眠が認知症リスクと関連した可能性があります。

また、研究では検討できませんでしたが、ベンゾジアゼピン系薬剤などの睡眠薬は認知症リスクを高めることが知られており、睡眠時間の長い人に、睡眠薬を内服している人が多かった可能性もあります。

一方で、睡眠不足(短時間睡眠)はアミロイドβの蓄積や炎症を引き起こすことが報告されており、脳へのダメージから認知機能低下をもたらす可能性があります。

今回の結果は、健康づくりのための睡眠ガイド2023において「長い床上時間(寝床で過ごす時間)が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する」という内容が高齢者への推奨項目の1つとして挙げられているように、適正な睡眠時間の確保・維持が認知症予防の観点からも重要であることを支持する結果でした。

一方で、睡眠時間が自己申告に基づいており、不正確な可能性があることや、睡眠薬の内服や精神疾患の既往を考慮できていない点は本研究の限界点であり、さらなる研究が望まれます。

9時間以上の睡眠は認知症(アルツハイマー病)の発症リスクを高める

必要以上に長い睡眠(9時間以上)は認知症(アルツハイマー病)の発症リスクを高めることが報告されています。

アルツハイマー病は脳内にアミロイドβが異常に蓄積することで起こると考えられています。

健康な人でも脳内にアミロイドβができますが、睡眠をとっている間に、脳内に蓄積したアミロイドβなどの老廃物を排出するシステムがあります。

この排出システムは深い睡眠時に効率的に働きます。

睡眠時間が長いのは一見良いことのように思えますが、かえって睡眠の質が低下し、アミロイドβを効率良く脳から除去することができなくなってしまいます。

また、30分以上の長い昼寝や頻回の昼寝は、睡眠の質を悪化させ、認知機能を低下させる原因になります。

定年などを迎えて日中の用事が減った高齢者では、昼夜のメリハリがなくなってくる方が少なくありません。

昼からダラダラ横になっているような暮らし方では、認知機能の低下が心配です。

慢性硬膜下血腫

頭部への衝撃が原因で脳に出血が起こり、意識障害や傾眠の症状が見られます。

昏迷や無気力を伴うことがあり、睡眠時間の増加につながる可能性があります。

血腫は主に脳の片側に形成されますが、約10%の頻度で両側に発生することもあります。

原因としては軽い頭部外傷(打撲など)が考えられますが、外傷の履歴が明確でない場合もあります。

例えば、ドアに軽く頭をぶつけたりしたことを本人が覚えていない場合などが該当します。

治療としては、血腫が少量であれば、飲み薬による治療を選択します。

飲み薬は、漢方薬(五苓散、柴苓湯)やその他の薬を複合的に使用します。

しかし、血腫の量が多い場合は、局所麻酔下での手術(穿頭血腫ドレナージ術)を行います。

低血圧や糖尿病などの慢性疾患

血圧の変動や血糖値の不安定さが眠気を引き起こします。

栄養不足や水分不足も、眠気の一因となります。その他、睡眠時無呼吸症候群や心不全など、何らかの病気を発症または進行している場合、異常な眠りのパターンが現れることがあります。

薬の副作用

高齢者は複数の薬を服用することが多いため、睡眠に影響を与える薬が原因で過眠になることがあります。特に以下の薬には注意が必要です。

・睡眠薬・抗不安薬(強い眠気を誘発)・降圧剤(血圧を下げることで眠気を感じやすくなる)

・抗うつ薬(脳の働きを抑制することで眠気が増す)

転倒や事故のリスク増加

長時間寝ることで筋力が低下し、転倒しやすくなるため、注意が必要です。また、低血圧や脱水による意識障害が重なることで、転倒事故の危険性が高まります。

誤嚥や肺炎のリスク

長時間の睡眠により、食事の回数が減ることで、誤嚥や栄養不足のリスクが増えます。特に、誤嚥性肺炎は高齢者に多い疾患であり、注意が必要です。

認知機能の低下

過眠は認知症のリスクを高めるとも言われています。

適度な活動が不足すると、脳の働きが鈍くなり、認知機能の低下を招く可能性があります。

認知症の初期症状の一つであるアパシー(無気力状態)が続くと、脳の刺激が減少し、傾眠傾向になることがあります。

また、認知症の周辺症状(睡眠障害や興奮など)によって昼夜逆転の生活が続くと、夜間の睡眠不足が原因で日中に傾眠傾向が見られる場合もあります。